Mes livres

Quatre années à l'école normale de Rouen

92, rue Saint Julien

1951-1955

Au milieu du 20ème siècle, il y avait deux façons de devenir instituteur ou institutrices : se faire recruter comme suppléant(e) ou remplaçant(e), ou bien réussir le concours d’entrée

à l’École normale primaire, en fin de troisième ou après le baccalauréat. Les premier(e)s étaient astreints à suivre des cours le jeudi, à rédiger chez eux des dissertations, et à atten-dre

quatre années avant de pouvoir être titularisé(e)s. Les second(e)s, le plus souvent logé(e)s en internat, devaient suivre les cours donnés par leurs professeurs et progressive-ment suivre des

stages en écoles primaires ou maternelles.

L’auteur a fait partie de la seconde catégorie. Entré et sorti à la tête de sa promotion, il a connu un parcours un peu atypique puisque, recruté en fin de seconde, il a passé

deux années en classe de Formation professionnelle, comme ceux qui étaient entrés après le bac.

Ces quatre années dans ce séminaire laïque ont été, pour lui, celles de la maturation et des mutations, au cours desquelles il est passé de l’état d’adolescent à celui d’homme

avec une sensibilisation particulière aux activités sociales qui l’a conduit à faire du théâtre et à militer au sein du mouvement «Peuple et Culture».

C’est cette expérience singulière, partagée avec deux autres promotions, mais semblable à tant d'autres qu'il fait revivre ici.

Extrait

12

Dans le creuset

À la rentrée d’octobre 1953, j’avais retrouvé sans déplaisir les salles d’étude fleurant bon la peinture et la cire fraîches ainsi que nos repas communautaires au réfectoire. J’avais renoué avec mes meilleurs amis, mais je devais quitter ma promotion d’adoption pour intégrer la toute nouvelle promotion de FP1 [1] qui venait d'arriver. Nous nous retrouvions cependant en dehors de nos cours et pour certains stages.

Mes nouveaux camarades, formés en lycée, étaient peut-être un peu moins « primaires » – en tous cas moins ruraux [2] – que les anciens. Certains avaient déjà enseigné, comme suppléants. La plupart étaient venus à l’É.N. faute d’avoir trouvé mieux ou faute de moyens financiers pour entreprendre des études universitaires. Je retrouvai parmi eux mon copain Mottier, de Boisguillaume, avec lequel j’avais passé mes années de collège. Et l’Elbeuvien Pierre Démaretz qui était entré comme moi directement en première. J'allais apprendre à les apprécier – certains plus que d'autres – et à m'en faire de bons camarades, même si je gardais des liens privilégiés avec mes amis de FP N.

***

Notre formation professionnelle répartie sur deux années devait nous permettre de mieux nous cultiver que nos collègues de FP N qui devaient assimiler le programme en un an. En fait, si certains d'entre nous mettront à profit ce répit pour s'enrichir l’esprit, la plupart chercheront surtout à en faire le moins possible, une minorité allant même jusqu’à déplorer le caractère trop intellectuel de notre formation, préférant les recettes à la réflexion. Il est vrai qu'on nous laissera peu de temps pour notre culture personnelle, le Bonze nous surchargeant de travail pour nous préserver de l’oisiveté.

La pédagogie occupait l’essentiel de notre emploi du temps consacré aux activités intellectuelles. Elle nous donnera l’occasion de découvrir la face enseignante de notre directeur, qui nous dispensera les cours de pédagogie générale [3] et spéciale [4], ceux d'histoire des doctrines pédagogiques, et viendra nous inspecter au cours de nos stages en classe d'application. Homme de culture, il ne cessait de se pencher sur les grands auteurs dont il voulaitfaire partager l'admiration à ses élèves. Il avait découvert Platon en Allemagne, au cours de ses années de captivité, pendant la dernière guerre. Il avait plus récemment fait son miel de l'humaniste Jean Bodin dont il avait rebattu les oreilles de nos prédécesseurs. Il y eut également la période Comenius. Et nous devions connaître la période Pestalozzi, ce pédagogue suisse contemporain de J.J. Rousseau mais qui, au contraire du célèbre philosophe, s’appliqua, lui, à mettre en accord sa conduite avec ses idées. Il sera secondé pour notre formation pédagogique et pour les cours de psychologie de l'enfant par quelques jeunes profs dont Jean Ader (1925-1997) [5] , qui nous initiera lui, non seulement à la psychologie expérimentale, mais à la sociologie, baptisée « étude des faits sociaux » – et nous incitera à l'engagement au service de la culture populaire.

À part cela, nous continuions d’avoir des cours de littérature et de grammaire [6], d’arithmétique, ainsi que d'histoire et de géographie locale – matière dans laquelle excellait Vigarrié, qui préparait la publication d’un fameux manuel de géographie de la Seine-Inférieure qui fera longtemps référence dans les écoles primaires du département.

Ses élèves étaient attelés à la fabrication d’une immense maquette en relief de la basse vallée de la Seine, composée d'un assemblage de nombreux carrés établis par empilement de feuilles de carton découpées à partir des courbes de niveau des cartes d'état-major les plus modernes [7] .

[1]/ Rappelons qu'on pouvait entrer à l'E.N. nanti du bac. La formation professionnelle durait alors deux ans et ceux qui étaient entrés directement en première, comme c'était mon cas, étaient assujettis au même régime.

[2]/ À l'exception d'un Breton de Lamballe nommé Clément qui, devant la Cathédrale, s'exclama un jour: « Vains Dieux, la belle église ! »

[3]/ ...celle des grands principes.

[4]/ Un peu l’équivalent de ce qu'on appellera pompeusement par la suite « didactique des disciplines » : la façon de s’y prendre pour enseigner le français, les maths, etc. J’ai appris depuis que notre Bonze, qui rédigeait des fiches pédagogiques pour l'École Libératrice, l’organe du S.N.I., était aussi vers cette époque le responsable du « chantier » mathématique du mouvement Freinet, bien que sa pédagogie, alors novatrice, aurait été jugée bien ringarde par les militants de l'ICEM quelques décennies plus tard !

[5]/ Il se partagera bientôt les cours avec un certain Jacques Subes (1924-2002), fils d’un célèbre ferronnier d’art, dont la femme Marcelle avait été nommée à l’É.N. comme prof de français.

[6]/ J’aimais les subtilités grammaticales et les interminables controverses sur les cas litigieux.

[7]/ Les plus anciennes donnaient l'idée du relief en utilisant un système de hachures, perpendiculaires aux courbes virtuelles et d'autant plus serrées que la pente était raide.

1939-45

Une guerre pas si drôle que ça!

Roman vrai

Henri Morlot, père de famille lorrain, n'avait pas envie de faire la guerre. Il lui avait fallu pourtant, comme bien d'autres, partir à la fin d'août 1939.

Envoyé avec son détachement de sapeurs télégraphistes participer à l'offensive de septembre, en Sarre allemande, il vagabonda ensuite en Lorraine avec son unité pendant la "drôle de guerre",

avant d'être affecté, dans l'Oise, à un atelier de réparation automobile qui dut bien vite prendre la route du sud, chassé par la trop rapide avance ennemie.Il terminera la "campagne de

France" dans une ferme du Lot-et-Garonne.

Sa famille, qu'il avait fait quitter la Lorraine pour ne pas la laisser à la merci des nazis, s'était installée dans le village de l'Oise où il réparait les

pneus avant l'offensive de mai 1940. A peine arrivée, elle avait dû fuir devant l'armée d'invasion et s'était finalement réfugiée dans un village du Calvados.

La guerre terminée en France, Morlot eut à affronter non seulement les rigueurs de l'hiver et de l'Occupation mais le chômage et les contraintes d'un emploi

retrouvé qui le conduira loin de chez lui et des siens qui survivront, comme tous les Français du moment, dans un pays asservi par les occupants.

Ce sont les tribulations de cet homme et de cette famille qui font l'objet de ce roman vrai.

À commander sur le site

www.thebookedition.com

Extrait

À peine constituée, le 30 août, la compagnie de Morlot était dirigée vers la frontière. Ses illusions sur la puissance et la modernité de l’armée française s’étaient rapidement dissipées : on les avait trimballés, dans une improvisation brouillonne, à bord de véhicules de toutes sortes. Il y avait surtout des véhicules de réquisition en plus ou moins bon état. Des petites fourgonnettes aux camions les plus divers...

On les avait débarqué le soir dans un village français évacué. L’évacuation avait été envisagée dès la fin août et progressivement mise en œuvre sur ordre militaire. Cette mesure concernant les frontaliers devait permettre aux armées de mener les opérations de couverture en vue d'établir un front solide à l'abri duquel l'armée mobilisée devait pouvoir se rassembler.

Un plan particulier avait été mis en place pour le secteur Sarreguemines-Bitche-Alsace bossue. Les communes situées entre la frontière allemande et la ligne Maginot, comme celle de Blies-Guersviller, ainsi que celles qui étaient situées à l’arrière des fortifications avaient été évacués vers le sud-ouest. Ainsi le village de Kalhausen, situé à l'arrière de la ligne, avait été évacué en Charente mais les habitants du village de Schmittviller, situé à 2 km de là, avaient pu rester chez eux.

Le village où avaient débarqué les sapeurs de la 220 avaient manifestement déjà reçu la visite de la soldatesque : les portes des maisons étaient défoncées, les armoires ouvertes, des vêtements et des ustensiles divers jonchaient le sol ou encombraient les tables. On s’était acharné sur des cadres contenant des photos de jeunes soldats en casque à pointe. Morlot avait dû user de son prestige d’ «ancien » – on l’appelait familièrement Papa – pour calmer ses jeunes camarades :

– Oh ! les gars... Vous vous croyez où ? On est en France. Ce village, ce pourrait être le vôtre. Cela vous plairait qu’on saccage comme ça vos maisons ? Respectez l’endroit où vous êtes. Et n’oubliez pas que si les gens d’ici ont été allemands, ce fut malgré eux, de 1871 à 1918. J’ai moi-même un beau-père qui a porté le casque à pointe. Ma femme est née allemande. Mais je peux vous dire qu’ils détestent autant les Boches que vous ! Alors ne vous conduisez pas comme des soudards en pays conquis !

Le lendemain, le détachement avait atteint Sarre-Union, dans une zone qui n’avait pas encore été évacuée. On l’avait logé chez l’habitant dans un village des environs. On avait bien accueilli les soldats mais il était évident que tout le monde avait peur. On se demandait de quoi serait fait le lendemain. On les avait fait coucher sur la paille dans des granges. Ils étaient jeunes, cela ne les avait pas empêché de dormir.

Le jour suivant, ils avaient fait halte dans un autre village, évacué, comme le premier. Là, des centaines de vaches rassemblées dans un parc, le pis gonflé, mugissaient de douleur.

– Les pauvres bêtes ! Qu’est-ce qu’elles ont ?

– Elles ont besoin d’être traites, pardi !

– Il n’y a personne pour le faire ?

– Vous voyez bien que tout le monde est parti !

– Alors, qu’est-ce qu’on fait ?

– Bah ! C’est simple, avait décidé deux paysans mobilisés, on va les traire. Qui veut nous aider ?

Comme dans la chanson de Pills et Tabet, Morlot n’avait jamais touché un pis de sa vie. Conseillé par ses camarades, il s’était néanmoins proposé pour soulager quelques unes de ces pauvres bêtes et il y avait tant bien que mal réussi ! Qu’étaient-elles devenues ensuite ? Ils ne l’ont jamais su.

Le 1er septembre, ils étaient enfin arrivés à pied d’œuvre, à Blies-Guersviller.

***

Désormais, la promenade était terminée, les choses sérieuses allaient commencer. Il avait fallu tout accélérer. D’après le plan, les actions offensives ne devaient débuter que le 12ème jour de la mobilisation, mais le temps pressait : les Allemands déferlaient en force sur la Pologne et progressaient rapidement. Même si les régiments de forteresse avaient été mis en place, le 21 août, sur la ligne Maginot, les troupes françaises n’étaient pas prêtes pour l’offensive projetée en Sarre qui avait été reportée plusieurs fois. Néanmoins, dès le 3 septembre, sans autorisation, des francs- tireurs s’étaient risqués à des reconnaissances en territoire allemand dans le secteur de Bouzonville pendant que les troupes mobilisées se mettaient en place.

Une contribution à l'histoire de l'École émancipée

La plume au poing

1969-2003

Instituteur, Jean J. Mourot a milité pendant 36 ans à l’École émancipée, la tendance « révolutionnaire » de la FEN. De 1969 à 2003, il a collaboré à sa revue éponyme dont il a été le secrétaire de rédaction de 1990 à 1998. Ce sont ces années riches d’expériences diverses qu’il retrace ici.

Créée en 1910, l’É.É. est demeurée pendant des années une publication exceptionnelle. Revivifiée par les événements de 1968, elle surmontera la crise provoquée par les manœuvres des trotskistes de l’OCI. Devenue mensuelle à partir de septembre 1992, elle s’adaptera aux nouvelles conditions dela lutte.

Toujours aussi jalouse de son indépendance, elle est longtemps restée un outil de formation, d’information et d'intervention, en même temps qu’un lieu de libre débat entre les partenaires du système éducatif partageant l’essentiel de ses options fondamentales. Propriété des seuls adhérents de la tendance syndicale du même nom, elle fut l’œuvre collective de collaborateurs bénévoles. C’est sans doute cette indépendance dans la fidélité aux principes qui lui a permis de traverser sans trop de dommage les crises qui ont pu affecter l’extrême gauche, notamment après 1968. Toutefois les circonstances ont bien changé et bien des illusions se sont dissipées depuis. Même si l’influence d’une revue comme l’École Émancipéea cessé d’être ce qu’il a été, celle-ci a continué à jouer modestement son rôle. Hélas, les années 1990-2000 ont été fatales au syndicalisme, conduisant notamment à l’explosion de la FEN qui a été fatale à l’École Émancipée, l’incompatibilité du courant anarcho-syndicaliste attaché à son autonomie et du courant trotskiste accroché à la tendance pro-cégétiste « Unité &Action » l’ayant conduite à la scission de 2002, consécutive à un putsch de la fraction enseignante de la LCR.

L’esprit de l’ancienne « École Émancipée » souffle toutefois encore dans les colonnes de « l’Émancipation syndicale et pédagogique » créée en octobre 2003 et dans la tendance « Émancipation », dont les militants se sont syndicalement éparpillés

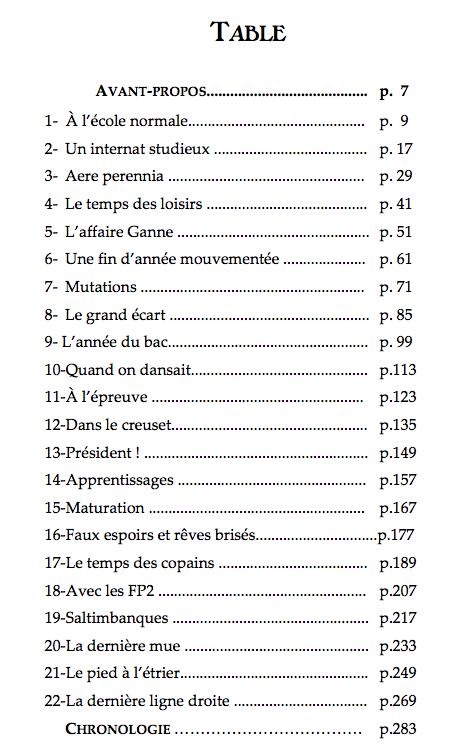

TABLE

Préambule : Un outil et une arme ................................. p. 7

1- Une lente radicalisation.............................................p. 19

2- L’explosion de 1968 ............................................... p. 31

3- L’après 68.............................................................. p. 53

4- Contre la « nouvelle société »....................................p. 71

5- Secrétaire cantonal.................................................. p. 81

6- À la Semaine du Vigan............................................ p. 93

7- Les années Fontanet................................................ p.103

8- Une unité menacée ..................................................p.119

9- La réforme Haby.................................................... p.131

10- Giscard à la barre ................................................. p.145

11- Au cœur du GD 76................................................ p.155

12- D’Haby en Beullac ............................................... p.175

13- Sommières............................................................p.189

14- La mutation de la Revue.........................................p.197

15- Querelles d’école ................................................. p.205

16- Au crépuscule de Giscard .......................................p.215

17- Une nouvelle épuration.......................................... p.227

18- La gauche au pouvoir............................................ p.245

19- La fin de l’ « état de grâce ».................................. p.259

20- Scènes de ménage pédagogiques .............................p.271

21- Dans le train de Chevènement ................................p.285

22- L’auto-école de Monory.........................................p.299

23- Grandes manœuvres à la FEN.................................p.315

24- La fin des certitudes .............................................p325

25- La révolution Jospin .............................................p.341

26- L’ÉÉ face à son destin.......................................... p.365

27- La FEN au bout du rouleau .................................. p.377

28- L’ÉÉ dans la tourmente........................................ p.395

29- Une diversité difficile à assumer.............................p.407

30- La course à l’abîme ..............................................p.423

31- La mort du père .................................................. p.435

32- Le divorce .......................................................... p.457

Annexes..(Manifestes).................................................p.471

Extrait

|

I |

l faisait beau et chaud sur la garrigue proche de Sommières, dans le Gard. Michel Peschot et ses amis de l’Hérault y avaient installé un camp pour accueillir, en cet été 1978, du 12 au 22 juillet, la horde des « amis » de l’École Émancipée pour sa Semaine annuelle[1]. Pour une fois, la santé de mon épouse nous ayant empêché de partir en vacances en famille à ce moment-là, j’avais pu m’évader pour rejoindre mes camarades. On n’était encore qu’au début juillet, mais le soleil frappait déjà dur et l’ombre des chênes-verts était recherchée. C’est là que s’éparpillaient les tentes et que se tenaient les réunions de commission ou les AG ordinaires. Les caravanes étaient regroupées à l’écart et à l’ombre de majestueux pins parasols. J’y avais installé la mienne à proximité de celle des Chauvet et des Garnier. Je faisais popote commune avec les Chauvet qui étaient venus avec leurs deux filles. La mode n’était pas encore aux « collectifs » nombreux.

Le confort du camp qui jouxtait un camping public était sommaire. Nous disposions d’un bâtiment de douches et d’un coin vaisselle à l’opposé de l’emplacement des caravanes. Celles-ci étaient proches d’un WC [2] avec un point d’eau non potable. Des jeunes filles se faisaient un plaisir de s’y doucher nue à l’extérieur. Elles étaient fraîches et jolies et il n’était pas désagréable de les regarder s’ébrouer sous le jet d’eau froide mais elles transformaient en boue la terre devant l’entrée... Il en allait ainsi de beaucoup de nos « invités » que le sens des responsabilités n’étouffait pas. Ils venaient là en touristes quelque fois sans même participer à nos débats. Les tenues vestimentaires étaient légères et certaines ne craignaient pas de laisser tomber le bas après avoir largué le haut. La discipline n’étant pas le fort des participants les organisateurs étaient obligés de répéter les consignes, notamment pour ne pas mettre le feu à la garrigue ou au bois. Il fallait aussi rappeler qu’on devait strictement se résoudre à garer son auto au parking prévu à cet effet.

Le programme était chargé pour cette Semaine, la 21ème depuis 1956 où elle fut instaurée pour la première fois. En dépit de la chaleur accablante, on réussit à tenir cinq AG, des réunions quasi quotidiennes de près d’une vingtaine de commissions créées à la demande, un stage de formation syndicale, un autre de formation politique de base et à organiser des rencontres avec des Sahraouis, des soldats contestataires, des Lip, des militants occitans...

J’eus l’occasion d’y rencontrer pour la première fois une figure du trotskisme historique [3], le charismatique Boris Fraenkel, apatride né à Dantzig, qui avait tendance à pontifier devant sa cour. Il fallait le voir sur son pliant, les yeux malicieux derrière de grosses lunettes, les joues couvertes d’une courte barbe blanche, en short et espadrilles, nous inviter à lire la nouvelle revue l’Histoire qui venait de publier ses premiers numéros. Il s’opposait régulièrement à Desachy au sujet du fameux « programme de transition » cher aux trotskistes, et à tout le monde en général, peut-être par simple goût du paradoxe ou de la contradiction.

Il y avait aussi « Jacquot l’écolo » qui se faisait l’apôtre d’une écologie balbutiante alors encore subversive. Végétaliste, il réussit un jour à me faire goûter des galettes de céréales qui ne réussirent pas à me détourner d’une nourriture plus traditionnelle... Ou un pédagogiste du SGEN, à moustaches de mousquetaire, Denis Warsager, qui militait alors à l’ICEM (Freinet) ou aux Cahiers pédagogiques, promoteur du travail en équipes pédagogiques et en collaboration avec les parents d’élèves. Il avait une fâcheuse tendance à nous prendre tous, indifféremment, pour des praticiens réactionnaires dans nos classes. J’y rencontrai également Albert Pelé, du Maine et Loire, le père de celui qui sera le dernier directeur de publication de notre revue dans sa version historique.

Si tous les problèmes abordés furent loin d’être résolus, nous avions au moins eu le mérite de les poser et de tenter de les faire avancer, en dépit de la diversité de nos cultures politiques ou syndicales qu’accentuait le renouvellement perpétuel de notre base militante. Mais, en règle générale, on ne peut pas dire que le climat ait été à l’optimisme. Dix ans après mai 68 les héros étaient fatigués ! Et il fallait reprendre en compte des réalités prosaïques qu’on avait eu parfois tendance à oublier –la chute continue des abonnements à la revue[4] et des adhésions à la tendance n’étant pas la moindre de ces réalités.

La fin des instituteurs

La dernière classe

1984-1990

De 1984 à 1990, l'auteur, nommé à la direction d'une école à 5 classes d'une commune rurbaine de la vallée de la Basse Seine, a exercé ses fonctions sans cesser d'enseigner. Il a connu les profondes mutations qui ont affecté l'école primaire au cours de l'ère Mitterrand, de l'échec de Savary aux bouleversements modernistes de Joël Jospin, en passant par Chevènement avec son Informatique pour tous et Monory avec ses maîtres-directeurs.

A travers ces mémoires on partage rétrospectivement la vie d'un de ces maîtres d'école ballotés entre deux époques avant de céder la place aux professeurs d'école qui, bien que forts de leur savoir universitaire de plus en plus pointu, auront bien du mal à empêcher l'école publique de doucement sombrer vers le fond des classements internationaux.

Les élèves de cette dernière classe ont à présent dépassé la trentaine. Certains, filles et garçons, sont devenus vendeurs, ouvriers, techniciens, vigiles, enseignants, ingénieurs, chefs d'entreprise…

Peut-être ne les a-t-on pas trop mal préparés à la vie…

ISBN: 979-10-92559-00-2

196 p. 14,8x21 abondamment illustré en NB

15 € + port

En vente sur commande en librairie

ou sur www.thebookedition.com

ou atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Avant-propos

|

J’ |

ai définitivement quitté la blouse du maître le samedi 30 juin 1990. Elle pendait encore au porte-manteau proche du tableau de ma classe mais je ne la portais plus depuis des mois. (...)

C’était l'époque où s’édifiait une nouvelle école sur les ruines de celle de Jules Ferry, l’année de l’apothéose de Lionel Jospin au ministère de l'Éducation Nationale, celle de sa fameuse réforme destinée à mettre « l'élève au centre » et de la transformation des instituteurs en « professeurs d’école ». On m’avait proposé de prolonger d'un an mon temps de « maître-directeur » chargé de classe pour accéder au nouveau corps. Exaspéré par la bureaucratisation de la fonction et par la multiplication des nouvelles tâches, j’avais refusé la proposition. Maître d’école j’avais été, maître d'école je tenais à rester. Ultime survivant d'une espèce en voie de disparition, au moment ou l’âge me libérait des astreintes —et des joies— d’une profession à laquelle j’étais venu par déterminisme social plus que par « vocation », je ne tenais pas à la prolonger dans de nouvelles conditions.

Au terme de ce qu’on appelle une « carrière », entièrement consacrée à l'enseignement à des enfants de 8 à 14 ans, j'avais vu se télescoper bien des « vérités » pédagogiques trop souvent circonstancielles et se succéder bien des réformes qui devaient toutes, d’une manière ou d’une autre, démocratiser l’école et éradiquer l’échec scolaire... Soucieux de répondre au mieux aux attentes de mon public populaire, en banlieue comme en campagne, je n’avais pas l’impression d’avoir dérogé —même si j’avais pu passer pour un « gaveur d'oies » aux yeux de certains qui ne m'avaient jamais vu travailler ! J’en veux pour preuve, aujourd'hui, les témoignages de sympathie, de reconnaissance ou de complicité que m’ap-portent encore régulièrement mes anciens élèves et leurs familles. Ce qui n’est pas toujours sans me gêner quand on compare devant moi les mérites des diplodocus que nous fûmes, mon épouse et moi, dans la même petite école de campagne pendant plus de vingt ans, à ceux jugés moindres de trop de nos successeurs... Pas facile alors de faire comprendre que le monde ayant changé, l'école et les enseignants ne pouvaient pas être restés à l’écart du mouvement général.

S’il n'y a pas lieu de surestimer les maîtres d’autrefois, parmi lesquels il serait facile de trouver de piètres pédagogues, il ne convient pas non plus les dévaluer. Quant aux nouveaux professeurs d'école, leur savoir universitaire tout neuf ne devait pas suffire à les faire reconnaître par leur public : comme leurs aînés, c’était sur le terrain qu'ils allaient devoir faire leurs preuves, et ce ne devaient pas être les approfondissements disciplinaires les plus pointus qui allaient mieux les préparer. On pouvait seulement souhaiter que les réformateurs du moment ne leur savonnent pas trop la planche. Ce qui était loin d’être acquis, à en juger par l’irresponsabilité et la confusion dans lesquelles on avait commencé d’appliquer la loi d’orientation.

On ne croit plus guère au progrès sur le chemin de l'école et l’on aurait plutôt tendance à se bercer de nostalgies d’un âge d’or qui n’a jamais existé. (...) Je souhaitais aux enseignants d’alors (...) de retrouver ces enthousiasmes féconds qui permirent parfois aux vieux maîtres et à leurs élèves de croire qu'ils travaillaient à leur émancipation.

J’avais passé six ans à l’école de Yainville. Six ans à enseigner au Cours Moyen et à assurer la direction de cette petite école à cinq classes. Six ans sous la houlette des ministres Savary, Chevènement, Monory et Jospin. J’aurais pu partir en novembre, dès mes 55 ans, mais je ne voulais pas abandonner la promotion d’élèves que je suivais depuis le CM1. J’étais resté à mon poste jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ma dernière classe n’eut pas la solennité de celle du maître alsacien de 1871 que narre Alphonse Daudet. (...) Après une rapide distribution des prix à la salle des fêtes, parents et élèves s’étaient regroupés dans notre cour pour une amicale cérémonie d’adieux. Il faisait beau. On m’apporta quelques fleurs et cadeaux dont une magnifique station météo de salon que je consulte encore chaque jour dans ma salle de séjour... Et puis l’on s’était séparé : « Bonnes vacances, M’sieu ! Bonne retraite ! —Bonnes vacances les enfants ! »...

Ce n’est qu’un peu plus tard que je prendrais conscience que ma carrière était finie et que s’ouvrait un autre chapitre de ma vie.

Extrait

INFORMATIQUE POUR TOUS ?

Le plan « Informatique pour tous » (IPT) avait été lancé par Fabius et Chevènement en janvier 1985. Il faisait suite à diverses expériences qui, depuis 1966, avaient introduit les tout nouveaux « micro-ordinateurs » à l’école. On avait commencé timidement dans le secondaire, avec un matériel qui était loin d’être au point. Le PC d’IBM (« personnal computer », ordinateur/calculateur personnel) datait de 1981 et Apple venait de sortir son Macintosh 128 k, premier ordinateur personnel grand public à souris et interface graphique [1] dont Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Centre mondial pour l’informatique, aurait voulu équiper nos écoles. Il avait prévu 250 000 postes pour 25 000 ateliers informatiques, quand le premier ministre Fabius n'en a accordé que 100 000, français. Il s’agissait de donner un coup de pouce à notre industrie informatique moribonde, à Thomson (et Bull) essentiellement, en dépensant le moins possible (le projet de Servan-Schreiber coûtait deux fois et demi plus cher que le plan fabiusien). JJSS était furieux : « On ne forme pas quelqu'un avec un TO.7 [2]. Apprendre le basic aux enfants est aussi utile que leur faire étudier le vieux français ». C’était aussi l’avis de Bruno Lussato, fameux informaticien enseignant au Conservatoire national des arts et métiers pour qui « les enfants qui (allaient) apprendre à manipuler l’outil (d’alors) (allaient) acquérir des habitudes et des réflexes qui (seraient) opposés à ceux qu’ils (devraient) posséder lorsque, parvenus à l’âge adulte, ils (auraient) à se servir d’un ordinateur ». Il prévoyait lucidement qu’à l‘avenir l’ordinateur serait « convivial » et qu’on n’aurait besoin que d’« un petit nombre de spécialistes capables justement de créer les programmes qui nous (permettraient) de nous passer de la programmation ».

Les belles intentions affichées n’étaient donc que poudre aux yeux. Il ne s’agissait pas vraiment de permettre « à chacun, quel que soit son âge, son activité, le lieu où il vit (de) maîtriser les nouvelles technologies » mais de promouvoir l’ordinateur personnel auprès d’un large public sans tenir compte des réflexions sérieuses sur l’outil informatique. Le spécialiste informatique du SNI Pegc, par exemple, émule de JJSS, à l’origine du plan IPT, avait bombardé le Ministère de notes techniques dont on n’avait tenu aucun compte. L’idée était de mettre les ordinateurs (français) à la portée de tous par l’implantation dans les écoles d’ateliers informatiques ouverts au public, ce qui nécessitait de disposer de locaux adéquats [3] qu’il fallait aménager, sécuriser, assurer et de signer des conventions d’utilisation avec les mairies et éventuellement des associations prêtes à se lancer dans l’aventure. Les petites écoles situées à proximité de l’atelier devaient en être les utilisatrices extérieures privilégiées, ne devant recevoir qu’une configuration minimale : un unique ordinateur de marque Thomson (MO5 ou TO7) ou plus rarement Exelvision – une petite société française créée par trois anciens de Texas Instruments qui eut bien du mal à être retenue en dépit de la qualité et du caractère innovant de son matériel.

Ces ateliers devaient être équipés de « nanoréseaux » d’environ 6 postes reliés entre eux et avec un ordinateur central affecté au moniteur. Leur fonctionnement étant loin d’être simple, il avait fallu former de toute urgence les enseignants ordinaires au cours de journées pédagogiques et des spécialistes au cours de stages plus longs. Des conseillers pédagogiques spécialisés furent ainsi rapidement rendus plus ou moins efficacement opérationnels.

Dans mon école, nous pensions que le nanoréseau serait implanté à Jumièges, au centre géographique de l’ensemble de 3 communes rurales de notre boucle de la Seine, comptant 13 classes réparties en 4 écoles, auxquelles on avait rattaché, par commodité administrative, la petite école d’ Heurteauville, sur la rive gauche, à laquelle on ne pouvait accéder que par le bac intermittent ou par un long détour par le pont de Brotonne. En fait, les critères officiellement définis avaient permis à notre IDEN (l’inspecteur départemental) de faire un autre choix et de proposer à la place notre école de 5 classes dont les maîtres avaient fait la preuve de leur volonté et de leur capacité d’innovation.

Fureur et dépit du maire de Jumièges, le socialiste Roland Maillet, qui s’en était plaint à son ami Fabius (par ailleurs maire de Grand-Quevilly et membre éminent du PS de Seine Maritime). Le nanoréseau fut in extremis affecté à sa commune, alors que ses deux écoles avaient déjà reçu la dotation officiellement prévue et que nous disposions à Yainville des logiciels destinés à la configuration que nous ne recevrions jamais. Maillet avait pu ainsi organiser en grande pompe à la rentrée, en présence du Premier Ministre, l’inauguration de son atelier informatique dont les ordinateurs allaient dormir un moment dans le local qui leur avait été réservé à la suite d’une fermeture de classe qu’il n’avait pu empêcher.

Il nous avait fallu alors multiplier les démarches, courriers et coups de téléphone pour obtenir notre matériel. Au cours du mois de novembre, l’atelier de Jumièges était enfin entré en service et nous avions récupéré « notre » Exel 100. Mais ni l’UGAP [4], ni la CAMIF n’ayant été avertis de la permutation, notre table et notre valise de logiciels avaient encore été livrés à Jumièges, d’où le garde champêtre en uniforme nous les avaient apportés dans les plus brefs délais. Malheureusement, il nous avait été impossible de commander par Minitel [5] les logiciels supplémentaires auxquels avaient droit les titulaires d’un poste unique, la CAMIF refusant de nous reconnaître le nombre de points nécessaires pour l’opération. Il avait fallu faire une commande écrite à l’aide d’un formulaire que j’avais eu bien du mal à obtenir du rectorat. D’ailleurs, six mois plus tard, personne n’avait encore rien reçu dans le canton.

Au deuxième trimestre de 1986, on disposait dans notre secteur de tout un échantillonnage des matériels distribués, la plupart incompatibles entre eux, ce qui limitait considérablement les possibilités d’échange télématique entre les écoles. L’atelier de Jumièges s’était ouvert à tous. Une association gérait l’accueil du grand public avec l’aide d’un « tuciste ». Par la suite, le premier succès de curiosité passé, il allait vivoter avant que son obsolescence le conduise à fermer. Les autres écoles du « site » pouvaient l’utiliser avec leurs maîtres pourvu qu’ils aient la possibilité de s’y rendre. Les élèves de cours moyen de deux petites écoles proches s’y rendaient à vélo une fois la semaine, parcourant ainsi par tous les temps un trajet total de 6 ou 10 km, combinant ainsi l’informatique et l’éducation physique en quelque sorte ! À Yainville, où l’on sacrifiait déjà beaucoup à l’innovation, nul n’avait envie de perdre son temps de cette façon. Toutefois, mes trois collègues des « petites classes » s’étaient portées volontaires pour un stage d’initiation rémunéré d’une semaine pendant les vacances d’été. Maud avait été retenue et à son retour avait suggéré, dès le premier conseil d’école, que les communes du site prennent en charge collectivement le transport des élèves. On avait décidé de mettre la question à l’étude et l’on n’en avait plus entendu parler. Rebutée par les difficultés de mise en place de l’IPT dans notre école, elle avait fini par renoncer à mettre en œuvre son savoir tout neuf avec son CE2.

Il faut dire que nous avions joué de malchance. Non seulement on nous avait « volé » notre nanoréseau, mais encore nous avions dû faire face à une succession d’incidents techniques nous empêchant de faire fonctionner notre matériel Exelvision. Dès le début, l’imprimante était tombée en panne après une seule utilisation. En attendant que le service après-vente nous la renvoie (au bout d’un mois), nous avions dû nous résigner à ne pouvoir charger aucun programme, ni les nôtres, ni ceux de la « valise » de dotation, livrée seulement en janvier, alors que nous aurions dû en disposer en septembre. Nous avions passé deux mois avec Simon, le « tuciste », à tout essayer et vérifier. En vain. Difficilement contactés, les responsables académiques n’avaient pu que nous prodiguer de bonnes paroles et nous aiguiller vers tel conseiller pédagogique soi disant « spécialiste » de l’Exel 100 qu’aucun formateur patenté n’avait encore eu l’occasion d’utiliser. En désespoir de cause, je m’étais adressé directement au SAV d’Exelvision à Valbonne, près de Nice, qui, devant la complexité et la profusion de nos déboires, m’avait tout bonnement conseillé de lui retourner à ses frais l’ensemble du matériel pour vérification. Trois semaines plus tard, il nous était revenu en état de fonctionnement et nous avons enfin pu commencer notre initiation.

Bien que limitée, notre formation informatique avait commencé mais aucune sur du matériel Exelvision. Hubert et la directrice de la Maternelle s’étaient portés volontaires pour une série de séances d’initiation au langage Logo au collège du Trait, le mercredi après-midi et nous avions Hubert et moi, bénéficié de deux journées pédagogiques essentiellement consacrées à l’utilisation des logiciels pour nanoréseaux et à la découverte de la tortue Logo — un robot pilotable par l’ordinateur (ou sa figuration par un repère sur l’écran, à l’aide duquel on pouvait réaliser des dessins géométriques programmés).

En mars 1987, c’est à dire deux ans et demi après le démarrage du plan IPT, je pus enfin bénéficier d’un stage de deux semaines à l’école normale de Mont-Saint-Aignan, uniquement consacré au matériel Exelvision. Par malheur, j’ai dû manquer trois journées à cause d’une gastro-entérite, dont celles qui m’intéressaient le plus, consacrées au traitement de texte. Ayant du mal à fraterniser avec les autres stagiaires, pour la plupart secrétaires de mairie, je faisais équipe avec mon remplaçant aux Sablons, Lionel R. Notre seul lien : la dotation Exelvision. Nous étions un peu les sacrifiés du plan IPT. Notre matériel nous avait toutefois permis, avec bien du mal, une liaison télématique avec l’EN de la rue de Lille à Rouen. Notre Exel 100 pouvait se transformer en Minitel, une fonction que je n’utiliserai jamais, disposant depuis quelques semaines du Minitel livré à toutes les écoles disposant du téléphone (le moyen pour l’Inspection académique et le Ministère de s’adresser directement aux établissements).(...) Bien entendu, il n’y aura pas de stage de niveau 2. !

[1]/ Le premier « micro » grand public d’Apple, l’Apple II, datait de 1977.

[2]/ L’un des ordinateurs fournis par Thomson

[3]/ Les fermetures de classes avaient libéré des salles...

[4]/ Fournisseur attitré des administrations.

[5] /Encore une nouveauté dont nous avions été dotés.

Ethnographie vivante

Derrière les hêtres des fossés

Scènes cauchoises

Un recueil de 29 récits ou saynètes

236 pages 15 €- ISBN: 979-10-92559-10-1

Peut être commandé sur le site de The Book Edition (http://www.thebookedition.com/)

ou à l'adresse atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Dans le Pays de Caux, au nord de la Normandie, les fermes se cachaient autrefois dans des enclos bordés de rangées de hêtres les protégeant du vent, parfois violent

sur le plateau, ces «clos-masures» qui ont tendance à disparaître, en même temps que les petites exploitations agricoles devenues obsolètes. Ces hêtres étaient plantés sur des talus qu’on

appelait paradoxalement «fossés».

Derrière ces arbres se déroulait une vie secrète évoquée par bien d’autres conteurs: Maupassant et l’abbé Alexandre étant les plus connus. Au-delà, c’était la

vie des villages, avec leurs boutiques, leur église, leur château, leurs notables... Et plus loin encore, sur le littoral, les marins tiraient leur subsistance de la mer, quittant parfois leur

famille pour de longues , lointaines et dangereuses campagnes de pêche...

C’est là que Philippe Lhommet a situé ses «scènes cauchoises», en complément de ses deux précédents recueils.

Extrait

La chasse au gabion

La réputation de Rémi Lanquetuit le boulanger n’est plus à faire, tous ses clients vantant à l’envi la qualité de son pain. Il en est fier mais sans forfanterie. C’est en plaisantant qu’il clame : « Bien levé, bien cuit, c’est le pain Lanquetuit ». Il applique à la lettre sa devise, le client est roi et il faut le satisfaire : il veut du pain croustillant, on lui vend du pain croustillant. Quoi de plus appétissant qu’une baguette bien dorée mettant l’eau à la bouche rien qu’à la regarder ou à la sentir. Pour contenter sa clientèle, il cuit pratiquement son pain à la demande. Les ouvriers partant tôt à l’usine, les mères de famille allant chercher leurs enfants à la sortie de l’école le midi, les employés rentrant du bureau en fin d’après-midi, tous peuvent acheter du pain frais. Vers seize heures trente, la porte du magasin laissée ouverte permet à la bonne odeur de viennoiseries encore chaudes d’aiguiser la convoitise des enfants sortant de classe. Souvent les mères cèdent à leurs envies. Tout est bon pour attirer le client, c’est une question d’organisation.

Le long pétrissage de la pâte à la main lui a modelé les muscles des bras dignes d’un haltérophile. Il s’amuse à étonner les enfants, et pas seulement les enfants, en gonflant ses biceps. Ses cent kilos de muscles, sans un pouce de graisse, bien répartis sur son mètre quatre-vingts impressionnent.

— Heureusement, c’est une bonne pâte ! dit-on de lui.

Toujours accommodant, toujours serviable, un perpétuel sourire aux lèvres, il respire la bonhomie. Sa femme, petite en comparaison, agréablement potelée, est une commerçante dans l’âme. Son sourire accueillant, son amabilité en plus de la qualité du pain sont des invitations supplémentaires à entrer dans la boulangerie.

Malgré la différence de taille, quel couple bien assorti ! Aussi souriant l’un que l’autre, on ne les imagine pas en train de se chamailler. Seule ombre au tableau, l’absence d’enfants. S’ils en souffrent ils ne le montrent pas et ne s’en renvoient pas la responsabilité. Entre eux règne la meilleure entente.

Leur vie de famille pâtit néanmoins un peu des horaires décalés de Rémi. Lorsque sa femme se couche, il dort, lorsqu’il se lève, elle dort. Le lundi soir précédant leur journée de congé ne rompt pas cette routine car il en profite pour s’adonner à sa seule passion, la chasse au gabion.

En compagnie d’un autre commerçant, il a aménagé un abri semi enterré dans un marais, au bord d’une mare. La conception du gabion, au confort rustique, s’adapte parfaitement aux impératifs d’un bon poste d’observation et de tir. Habitué les autres jours de la semaine à relativement peu dormir, passer la nuit à l’affût ne lui pose aucun problème. Pour meubler l’attente, les deux compères discutent à bâtons rompus en chuchotant. L’œil et l’oreille toujours aux aguets ils n’en comptent pas moins sur les appelants pour compenser une éventuelle défaillance de leur attention. Ces canards, captifs sur la mare, ne manqueront pas de détecter le passage de leurs congénères migrateurs et de les attirer traitreusement par leurs appels. Parfois, le tableau de chasse qui s’ensuit fait oublier l’inconfort de leur position et son rappel entretient l’espoir pendant les nuits infructueuses.

Les retours bredouilles, les plus fréquents, en plus de la déception, valent à Rémi les moqueries de sa femme.

— Si tu vas au gabion pour dormir, tu ferais mieux de rester à la maison.

Ou encore :

— Es-tu sûr de chasser du gibier à plumes ?

Il répond par une pirouette :

— Tu crois peut-être qu’au gabion on chasse le lièvre ?

— Il n’y a pas que le lièvre comme gibier à poils !

— Ah ! je te vois venir avec tes gros sabots !

— Qu’est-ce que tu vois venir ?

— Je te signale que dans le marais, les seules poules que l’on peut rencontrer, ce sont les poules d’eau.

— Merci pour la leçon.

Heureusement les sourires accompagnant ces sous-entendus permettent des échanges détendus et tous deux s’amusent de leurs réparties.

***

Un lundi, un brouillard épais surprend les deux chasseurs peu après leur arrivée au gabion.

— C’est mal parti pour cette nuit.

— Tu peux dire que c’est foutu.

— Qu’est-ce qu’on fait ?

— As-tu envie de passer la nuit ici en sachant que l’on ne verra rien ?

— Non.

— Moi non plus.

— On serait mieux dans un bon lit.

—Avec Bobonne !

— Allez, on rentre ?

— On rentre.

Au retour de Rémi, sa femme est déjà couchée. En entrant dans la chambre, il constate à ses dépens le bien-fondé du dicton : « Qui va à la chasse perd sa place ». Deux corps nus, celui de sa femme et celui d’un employé de leur banque, occupent le lit. Il se précipite sur l’intrus, terrorisé par cette masse imposante et menaçante qui se penche sur lui.

— Espèce de salaud, tu vas me le payer !

Rémi se retient à temps de le frapper.

—Si je l’abime, c’est encore moi qui aurai des ennuis.

Il ne l’arrache pas moins du lit comme un fétu de paille et l’emmène par la peau du cou dans un cagibi attenant à la chambre. Le petit employé tente de résister. Une poigne de fer lui serrant le cou le dissuade d’insister. Rémi l’enferme à double tour et prend la clé.

Sans un mot à sa femme, il descend pour téléphoner. Il remonte chercher le « prisonnier » et ouvre la porte du magasin.

— Non, par pitié, pas ça !

— Si tu cries, les voisins vont regarder par leurs fenêtres et te reconnaître, c’est ce que tu veux ?

Menace dissuasive.

Entendant une voiture de police arriver, le boulanger éjecte dans la rue l’amant de sa femme, tout nu, et rentre chez lui.

L’employé de banque sera condamné pour exhibitionnisme et attentat à la pudeur sur la voie publique.

Quant au boulanger, il ne sera plus jamais concerné par le dicton : « Qui va à la chasse perd sa place » !

Mes ancêtres les Cauchois

Contes, scènes et récits

Un recueil illustré de 31 lavis

204 pages 15 €- ISBN: 979-10-92559-07-1

Peut être commandé sur le site de The Book Edition (http://www.thebookedition.com/)

ou à l'adresse atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Comme bien des Français, les habitants du Pays de Caux ont des ancêtres divers. Ces natifs du plateau crayeux entre Seine et Manche descendent peut-être des Calètes, ces Celtes de la Gaule Belgique dont la capitale fut vraisemblablement Callulum qui, à l’époque romaine, prendra le nom de Juliabonna avant de devenir l’actuelle Lillebonne. Ils descendent peut-être aussi de tous les autres envahisseurs, Francs ou Vikings notamment, qui ont laissé leurs traces dans la toponymie locale.

Ce n’est pas à ces lointains ancêtres que se réfère l’auteur, mais à ceux qui l’ont précédé plus récemment, au début du 20ème siècle, ses parents et grands-parents qu’il a déjà mis en scène dans son précédent recueil. Ce ne sont pas les Cauchois de Maupassant. Ceux-ci nous sont plus proches. C’est une société rurale en mutation dont il ne reste plus que quelques vestiges qu’il ressuscite pour nous dans ces petites histoires vécues ou glanées autour de lui dans la mémoire collective ou familiale.

Né en 1934 à St Pierre en Port, Philippe Lhommet est un vrai Cauchois issu de Cauchois. Instituteur vite devenu professeur d’éducation physique, il a toujours vécu dans son Pays de Caux natal dont les coutumes et le passé l’intéressent. Membre actif de « Bolbec au fil de la mémoire », il a collaboré à de nombreuses investigations historiques locale.

Né la même année que l’auteur, Jean J.Mourot a longtemps publié des dessins satiriques dans la revue syndicale et pédagogique « l’École émancipée ». Instituteur retraité, il illustre aujourd’hui les livres de ses amis.

Extrait

Léon

Sa lèvre supérieure retroussée découvrait des dents jaunies et des chicots. De sa bouche entrouverte en permanence s'échappait quelquefois un grognement sans que l'on puisse y déceler du mécontentement ou de la satisfaction.

Il ne parlait pas, mais était-il sourd ? Non car il exécutait sur le champ ce qu'on lui demandait, des tâches élémentaires qu'il accomplissait sans rechigner. Cela déchargeait le patron des travaux les plus rebutants. Parfois, il fallait l'interrompre dans sa besogne, sinon il pouvait oublier l'heure du repas. Il mangeait et buvait bruyamment mais il n'était pas le seul. Le soir, il se levait de table en entendant :

–Léon, au lit !

Son lit ? Une paillasse avachie posée sur un châssis en bois au fond de l'étable d'où il jaillissait chaque matin quand retentissait :

–Léon, debout !

Avant de rejoindre la ferme pour casser une petite croûte, il s'arrêtait à la citerne, remontait un seau d'eau, y trempait un vieux torchon qu'il se passait sur la figure.

***

Léon… mais Léon comment ? Ça, c'était un mystère. Alerté par les aboiements du chien dans son chenil, on l'avait trouvé un midi devant la porte, immobile et silencieux, ne répondant à aucune question. Un quignon de pain et un geste de la main l'avaient éloigné. Le soir, même scénario. Le lendemain matin, il était encore là. Prévenu, le maire s’était gratté la tête.

–Pourquoi vous ne le garderiez pas pour vous aider ? Si on apprend quelque chose sur lui, on verra ce que l'on devra faire.

C'était il y a longtemps.

–Comment a-t-on su qu'il s'appelait Léon ?

–Là, ça a été une idée de la patronne, et ça a bien amusé. Le premier jour, il travaillait au fond de la cour et la patronne l'a appelé par tous les prénoms qui lui passaient par la tête et à Léon, il s'est retourné.

–Quel âge avait-il ?

– Pour un cheval, on regarde les dents mais avec lui, on ne savait pas comment faire. Et puis, quelle importance ? Il travaillait, il mangeait, il dormait et, à part les repas, il ne coûtait rien ou pas grand chose ; on l'habillait avec les vieilles affaires du patron. Il était heureux. Les dimanches où la famille était de cérémonie, il mangeait dans l'étable un morceau de pain, une tranche de pâté, du fromage, une pomme et buvait du cidre ; ces jours là il avait droit à un plein pichet. C'était fête pour lui aussi.

***

Des années ont passé. Le patron perclus de rhumatismes a dû laisser sa ferme. Le fils d'un cultivateur du village lui a succédé. Il a repris le matériel agricole, les deux chevaux, le petit troupeau de vaches… et Léon.

Cauchois d'hier et d'autrefois

Scènes et récits du Pays de Caux de 1900 à 1960

Un recueil illustré de 14 lavis hors texte et de 4 autres.

204 pages 15 €- ISBN: 979-10-92559-01-9

Peut être commandé sur le site de The Book Edition (http://www.thebookedition.com/) ou à l'adresse atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Avant-propos

|

L |

e Pays de Caux n’est plus à la mode dans notre littérature, comme si Maupassant en avait épuisé les ressources. On trouve difficilement ceux qui osent encore écrire des histoires cauchoises. Il subsiste bien quelques rares conteurs ou auteurs dramatiques qui perpétuent le patois cauchois. Mais les auteurs français semblent ne plus rien avoir à ajouter aux récits de l’abbé Alexandre ou aux contes de Robert Chouard et la disparition des éditions Bertout a privé les auteurs locaux des moyens de se faire éditer sur place.

Pourtant, cette péninsule française située entre Seine et Manche, ce plateau crayeux couvert de limon fertile sur une couche d’argile à silex que bordent de pittoresques falaises abruptes, a de quoi séduire, en dépit de sa forte pluviosité qui fait verdir les pâturages et mieux apprécier le soleil quand il daigne se montrer.

Plus encore que ses paysages, ce sont ses habitants qui méritent l’intérêt. Certes la spécificité cauchoise tend à s’effacer. La télévision plus que l’école a uniformisé les mentalités et l’ancien mode de vie rural a presque complètement disparu. Cela n’en rend que plus intéressante la démarche de Philippe Lhommet. Dans ses contes, il ressuscite un passé relativement proche, celui de son enfance, quand on utilisait encore les chevaux et qu’on n’avait pas abattu les hêtres des « fossés », ces talus qui protégeaient si bien les « masures » du vent et ...du regard des voisins.

Dans ce temps-là et en général dans les deux premiers tiers du XXème siècle, les villages étaient encore naturellement vivants. L’activité économique ne se concentrait pas encore dans les métropoles de Dieppe, Rouen, Le Havre. Les bourgs connaissaient encore les marchés ruraux où les paysans des environs venaient vendre leur production. Il y avait des « fêtes » où les jeunes gens faisaient connaissance, des foires aux bestiaux et des ventes aux enchères. Les écoles n’avaient pas encore été transformées en entrepôts. On ne prenait pas le car de ramassage pour aller apprendre à lire à des kilomètres de chez soi. On ne cuisait plus le pain, mais le boulanger passait avec sa camionnette. Il y avait une « boutique » dans chaque village et pas encore de supermarchés. Les églises avaient leur curé avec des enfants de chœur, des fidèles le dimanche et parfois même un suisse ! Sur la côte, les pêcheurs partaient encore pour de longue campagnes en mer, quelque fois jusqu’aux bancs de Terre-neuve, et les femmes de marins guettaient anxieusement le retour des bateaux.

C’est cet univers que fait revivre avec humour le cauchois Philippe Lhommet. De son village natal de Saint-Pierre-en Port à sa résidence actuelle de Nointot , en passant par Bolbec, de la boucherie familiale de son enfance au collège où il a vu passer des générations d’adolescents comme professeur d’éducation physique, il est resté fidèle au Pays de Caux de ses ancêtres. Les personnages qu’il décrit, les anecdotes qu’il raconte, ne sortent pas de son imagination mais de ce qu’il a vu et entendu hier et autrefois. Lire ses contes, c’est pour les plus anciens retrouver une époque révolue et pour les plus jeunes, nos petits-enfants, découvrir le monde disparu dans lequel leurs grands-parents et leurs aïeux ont vécu, dans la peine et dans la bonne humeur, selon les caprices de la vie.

EXTRAIT

La vigie

|

J |

uliette, la femme d’Etienne, un marin pêcheur, passe son temps, à longueur d’années, à compter les jours. Quand le Père-Joseph, le terre-neuvas [1] sur lequel son mari embarque, est au port, elle compte les jours la séparant de l’appareillage ; quand il est en mer, elle compte les jours la séparant de son retour. Avant le départ, le nombre de jours est une certitude, avant le retour, un calcul approximatif, une espérance.

L’embarquement, c’est une affaire d’hommes. Les mères n’accompagnent pas les mousses, les fiancées n’accompagnent pas les novices, et évidemment les épouses n’accompagnent pas les matelots. Les adieux se passent à l’intérieur des maisons, loin des regards. Les hommes écourtent, souvent avec brusquerie, les effusions, lèvent la main quand la porte va se refermer et, dans la rue, ne se retournent pas, sachant celles qui restent les regardant derrière une fenêtre. Pour les femmes, le moment du départ est une déchirure, le début d’une longue attente avec alternance de rêves de retrouvailles et de cauchemars de naufrages.

Quand la période prévue pour le retour approche, l’angoisse commence à serrer le cœur des plus endurcies. La nervosité les gagne mais elles ne le montrent pas en public et évitent ce sujet de conversation. Le pire dans l’attente vient après le retour à quai des premiers bateaux et que l’attendu n’est pas parmi eux. Quand la porte s’ouvre sur le revenant, la femme l’attend, le plus souvent prévenue par des gamins ayant assisté à l’entrée du bateau concerné dans le port.

Juliette n’a pas besoin d’être avertie. A l’approche du moment tant espéré, elle monte chaque jour sur la falaise pour scruter la mer. Quand une voile apparaît à l’horizon, les battements de son cœur s’accélèrent. Dès que le bateau est distinct, son visage se ferme ou s’illumine. A bord des bateaux on a l’habitude de voir depuis des années sa silhouette noire dressée sur la falaise et il y a toujours un matelot pour constater :

– La vigie est à son poste, le Père- Joseph n’est pas encore rentré.

Ou :

– La vigie n’est plus là, le Père- Joseph est déjà à quai.

Sur le Père- Joseph, parfois, un proche d’Etienne lui dit sur un ton admiratif où pointe un soupçon d’envie :

– Ta Juliette est là, toujours fidèle à t’attendre.

***

Une nouvelle campagne de pêche s’achève. Les terre-neuvas rentrent au port les uns après les autres. Tous sauf un, le Père- Joseph.

Les jours passent. Juliette refuse la fatalité. Elle ignore la peine de celles qui partagent son destin et fuit la sollicitude des autres. Elle s’enfonce dans sa solitude en s’accrochant à une folle espérance.

Pas de cris, pas de pleurs. Chaque jour elle rejoint son poste d’observation, à petits pas de plus en plus traînants, le dos de plus en plus voûté. Elle explore sans relâche l’horizon où parfois un signe d’espoir se manifeste, mais le bateau entrevu dans le lointain poursuit sa route vers un autre port.

Du matin au soir elle scrute la mer, la sonde, la fouille du regard. Sa vue se brouille.

Aperçoit-elle une voile ? C’est une mouette qui vole au ras de l’eau. Une coque de bateau ? C’est un tronc d’arbre qui dérive. Plusieurs fois par jour, elle voit le Père- Joseph se diriger vers elle, bateau fantôme aussi vite disparu qu’apparu. Et toujours cet appel qui résonne dans sa tête :

– Ohé Juliette ! C’est moi.

***

Un matin, on a retrouvé le corps de Juliette sur les galets, au pied de la falaise.

[1]/ Terre-neuvas(s) ou terre-neuvier : Navire de pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Les campagnes de pêche duraient plusieurs mois. Le dernier terre-neuvas fécampois le trois-mâts goélette Léopoldine a fait son ultime campagne en 1931, laissant la place aux navires à vapeur, puis aux moteurs diesel. Le dernier voilier terre-neuvas malouin a cessé son activité en 1951. La pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve s’est arrêtée en 1970.(NDE)

Ah! la jeunesse !

Comment on devient un homme

Sacré Pol !

Paul Hislen

Illustrations de Jean J.Mourot

Sacré Pol !

Épisodes plaisants ou dramatiques d’une jeunesse mouvementée

des années vingt à quarante

240 pages illustrées-14,90 € TTC - ISBN : 978-2-8106-2464-5

Ed. Books on Demand-Atelier du Scorpion brun

Distribution SODIS-En vente en librairie ou en ligne sur Amazon.fr, etc.

Sémillant nonagénaire, l’ancien ingénieur ESTP Paul Hislen, s’il a dû débarrasser son bureau d’études de ses tables à dessin, n’en est pas moins resté actif, ne serait-ce que devant son ordinateur. Auteur de deux romans policiers, d’un ouvrage de réflexion dialoguée sur les transformations techniques qui ont bouleversé notre vie quotidienne ces cent dernières années et de neuf romans plus ou moins directement nourris de son expérience personnelle mouvementée et de sa riche expérience professionnelle, il a entrepris de revenir, par le truchement de son double, le jeune Pol Anicroche, sur des épisodes marquants de son enfance et de sa jeunesse.

Au soir de sa vie, son héros s’interroge : serait-il devenu un « Monsieur » ? Il lui semble pourtant ne pas avoir renié le petit garçon né au lendemain de la première guerre mondiale, en Allemagne occupée, dont les facéties faisaient le désespoir de ses parents.

Dans cette succession de récits abondamment illustrés par Jean J. Mourot, ancien dessinateur satirique de l’École Émancipée, Paul Hislen évoque avec humour les péripéties cocasses, ridicules, ou dramatiques d’une enfance et d’une jeunesse tumultueuses. Il en a connu des déboires, le jeune Pol, notamment dans les années sombres de la seconde guerre mondiale, avant de trouver son équilibre et de devenir un homme plutôt qu’un « monsieur » !

Extrait

4

Les billes

La maison de la famille Anicroche étant voisine de la cure, le curé trouve opportun que leur fils de neuf ans soit enfant de chœur. Pol est ainsi tout désigné pour servir les messes dominicales, celles des mariages, des enterrements et assister le curé pour toutes les autres manifestations ecclésiastiques : processions, bénédictions…

Et pourquoi pas ? Il peut aussi s’occuper des menus travaux de propreté de la sacristie : un coup de balai de temps en temps sur le plancher et un coup de chiffon à poussière sur les meubles, il sait le faire !

Son copain Pierre, fils ainé d’une famille pieuse, est déjà le fidèle enfant de chœur des messes du dimanche et des traditionnelles fêtes chrétiennes. Désormais, avec deux enfants de chœur, les cérémonies deviennent plus solennelles.

Les premiers mois, tout se passe bien. Jusqu’à un certain dimanche.

Ce jour-là, en attendant la sonnerie de cloches appelant à l’office, Pierre et Pol jouent aux billes chez l’un d’eux. Ils s’empressent d’interrompre leur partie pour aller revêtir soutane rouge et surplis et préparer encensoir et burettes pour la messe.

Arrive le moment de l’offertoire. Les deux enfants de chœur montent sur la deuxième des marches menant à l’estrade devant l’autel et se postent côte à côte derrière le prêtre officiant pour soulever religieusement la chasuble au moment des génuflexions du prêtre. Lorsqu’il est incliné pieusement sur l’autel pour débiter ses prières, les deux enfants en profitent pour sortir les billes de leur poche et poursuivre silencieusement leur jeu sur la deuxième marche. L’abbé se rend compte de l’espièglerie et, pour mettre un terme à ce sacrilège, il envoie, sans se retourner, une ruade de son pied droit qui, par hasard aboutit sur le visage de Pol. Déstabilisé, celui-ci dévale les deux marches, se relève et reprend sa place.

Le saignement de nez, de courte durée, est absorbé par son mouchoir et la ruade ne laisse presque pas de trace. A la fin de l’office, le curé a un sourire de compassion pour sa victime. « Va en paix, et ne pêche plus ! ». Par contre, à la maison, l’accueil du joueur de billes s’avéra nettement moins amène et moins évangélique !

Regards sur une terre humaine

Japon - Arctique

Entretiens avec Laurence Caillet et Jean Malaurie

Rédacteur à l’Ecole Emancipée, revue syndicale et pédagogique fondée en 1905, Jean J. Mourot a eu l’occasion de rencontrer à Rouen pour une manifestation éditoriale le fondateur de la collection Terre humaine et l’une de ses auteurs qui venait de publier un livre sur le Japon. C’est ainsi qu’il put prendre rendez-vous avec eux pour un entretien exclusif paru depuis dans sa revue.

Le premier eut lieu chez Laurence Caillet en juillet 1991. A l’occasion de la publication de «la Maison Kamazaki», qui relate, à travers la vie d’une Japonaise ayant réussi, l’évolution du Japon contemporain entre tradition et modernité, J. J. Mourot a interrogé la chercheuse sur le Japon d’alors d’où elle revenait après y avoir vécu de longues années.

Le second eut lieu chez Jean Malaurie en septembre 1992. Le fondateur de la collection «Terre humaine», l’ardent défenseurs des peuples nordiques, entre deux expéditions, eut l’occasion de revenir sur son parcours, ses combats, et la situation d’alors des peuples polaires au Groenland, au Canada et en Russie. Il insista également sur la genèse et l’importance prise par la collection qu’il dirige chez Plon.

Les propos de ces deux spécialistes n’ayant rien perdu de leur pertinence, leur

réédition ne manquera pas d’intéresser ceux qui souhaitent que notre planète ne

sacrifie pas l’homme à l’économie et au productivisme.

Pour terminer ce livre, l’auteur fait le point, vingt ans plus tard, sur ce qu’il est

advenu du Japon et des peuples nordiques,et sur la situation actuelle des deux

personnalités interrogées.

Editions du scorpion- 104 pages illustrées - 7,50 € + port

POUR SE PROCURER L'OUVRAGE

- Chez le Scorpion brun:

- par la Poste:

- Jean MOUROT/ Atelier du Scorpion brun622 bis rue de l'Essart 76480 YAINVILLE; Port: 3 €

- sur Internet: atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Extraits

Laurence Caillet me reçut chez elle à Sèvres, le 18 juillet 1991, devant une tasse de café, répondant aimablement et sans détour à mes questions. Elle acceptera sans réticence ma transcription de notre entretien qui parut dans l’École Émancipée n°2 du 20 septembre 1991.

J’eus plus de difficultés avec Jean Malaurie. Sa situation sociale, sa notoriété et la conscience aiguë de sa valeur en même temps qu’un calendrier chargé n’accélérèrent pas la prise de rendez-vous. Je finis toutefois par réussir à me faire recevoir, le 30 septembre 1992, soit plus d’un an après notre première rencontre, dans son appartement parisien où, me dit-il, Bonaparte avait fait la connaisssance de Joséphine.

La mise au point du compte-rendu de cet entretien fut l’objet de plusieurs allers-retours, mon éminent interlocuteur n’assumant pas toujours les excès de certains de ses propos spontanés, trop fidèlement enregistrés par mon magnétophone, et souhaitant avoir la maitrise du message qu’il voulait faire passer. Après avoir récrit des passages entiers de l’interview, il m’autorisa enfin à en publier le compte-rendu, ce qui fut fait dans les numéros de janvier à mars 1993.

—Votre livre, c’est l’histoire d’une femme dans la société japonaise des dernières décennies puisqu’elle est née...

—...en 1918, à la fin de la première guerre mondiale. C’est une femme qui a maintenant 74 ans. Je l'ʹai choisie pour deux raisons essentielles : pour son âge, sa vie correspondant à une époque de grands bouleversements dans l'ʹhistoire du Japon qu'ʹelle reflète assez bien ; également parce que c'ʹest une femme d'ʹorigine rurale et qu'ʹon a assisté pendant cette période à la mutation du Japon de pays rural en pays industriel. A travers sa vie, on peut bien saisir comment des gens dont le système de valeurs reste profondément rural ont pu cependant accéder à une civilisation industrielle.

—Et finalement en assez peu de temps. Mais il y avait une civilisation japonaise quand même développée.

—Effectivement. La périodisation de l'ʹhistoire du Japon est assez proche de celle de la civilisation occidentale. Sur le plan culturel, le développement est à peu près parallèle. Sur le plan technique, par contre, il est très différent. La fermeture du Japon au 18ème siècle l'a complètement bloqué par rapport à la Chine et à l'Occident, ce qui lui a fait accumuler les retards techniques. Avec cette nuance cependant, qu'ʹau sud du Japon, un ilot de la baie de Nagasaki est resté tout le temps ouvert aux Hollandais qui y maintenaient une espèce de mission commerciale, ce qui a permis à une toute petite élite —qui jouera un grand rôle dans la rapidité de la modernisation— de se tenir à peu près au courant de tout ce qui se passait en Occident. C'ʹest ainsi qu'ʹau moment de la réouverture, au 19ème siècle, on savait ce qu'ʹon allait trouver en Occident et on allait très rapidement se mettre à son école en y envoyant des missions. Le décalage au plan des idées n'ʹétait pas aussi grand qu'ʹon veut bien l'ʹimaginer. Dans ce pays de culture, l'ʹurbanisme était déjà relativement développé avec de grandes concentrations comme Edo (l'actuelle Tokyo) ou Osaka, dans lesquelles une assez grande partie de la population savait lire et écrire, y compris des femmes. Déjà à cette époque étaient apparus des journaux. Il y avait une littérature populaire très développée et le théâtre attirait beaucoup de monde. Il y avait une vie culturelle intense à une époque antérieure à l'ʹouverture à l'Occident.

Entre deux avions, l'ʹinfatigable Jean Malaurie, le célèbre et ardent défenseur des peuples arctiques, par ailleurs directeur-‐‑fondateur de la prestigieuse collection « Terre Humaine » chez Plon, a accepté de me recevoir dans son appartement parisien, au cœur du Paris historique.

Au cours d'ʹun entretien de près de trois heures entrecoupé de coups de téléphone d'ʹune maison d'ʹédition, d'ʹun responsable de programmes éducatifs au Togo ou de l'ʹorganisateur d'ʹun festival de l'ʹArctique à Prague, Jean Malaurie a choisi de nous faire part de quelques-‐‑unes des reflexions sur l'ʹéducation que son expérience multiforme lui a inspirées notamment dans les sociétés soumises à la tutelle colonialiste.

Après m'avoir accueilli au quatrième étage d'ʹun immeuble ancien proche de la place des Victoires, dans une pièce-musée où tant d'ʹobjets –dent de licorne, vertèbre de baleine, autographe de Peary, ou autres– témoignent de sa vie d'ʹanthropogéographe de l'Arctique, quittant ce glorieux bric-à-brac, il m'a bien vite entrainé sous les toits, dans son austère cabinet de travail ouvert ce jour-là sur une capitale ensoleillée d'ʹoù montaient les bruits de la rue. Là, assis sur une modeste chaise de paille, accoudé sur une table bancale au pied calé par un vieux numéro du « Canard Enchaîné », il a tenu tout d'ʹabord à saluer ses « collègues » de l'ʹÉcole Émancipée, faisant remarquer au passage l'ʹincongruité de la répartition « napoléonienne » en Primaire, Secondaire, Supérieur...

« J'en suis d'ʹautant plus convaincu, a-t-il ajouté, qu'en mai 68 j'avais, dans l'amphithéâtre Turgot surpeuplé, fait voter une motion réclamant que, tous les 5 ans, un professeur d'ʹenseignement supérieur n'ait pas une année sabbatique, mais soit nommé instituteur. L'arabisant Jacques Berque avait fortement appuyé ma proposition qui n'ʹavait rien de démagogique. J'estime nécessaire que ce brassage existe. Car en tout être humain, l'enfant ne peut être dissocié de l'homme qu'ʹil est en puissance. »

25 ans de dessin satirique dans la revue "l'Ecole Emancipée"

Des dessins pour le dire 1/Les années Pompidou-Giscard

Des dessins pour le dire 2/Les années Mitterrand

Pendant 30 ans, Jean Mourot a collaboré à la revue « syndicale et pédagogique » fondée en 1910, « L’École Émancipée », expression de la tendance la plus à gauche de la FEN, héritière des premiers syndicats d’instituteurs. À partir de 1972, sous le pseudonyme d’E.Kolemans, il y a publié des caricatures et des dessins satiriques, en commençant par le supplément de son département.

C’est l’essentiel de ces dessins, augmenté de quelques inédits, qu’on trouve dans ces albums consacrés, le premier aux années Pompidou-Giscard, le second aux années qui suivirent l’élection de François Mitterrand. C’est une façon amusante de revisiter quelque trente années d’histoire du syndicalisme enseignant avant l'implosion de la "forteresse enseignante", la FEN.

1/Les années Pompidou-Giscard

ISBN 978-2-8106-1936-8 - Dépôt légal oct. 2010

128 p. format A4 couverture souple pelliculée-BoD éditeur - 15 € l'ex.

2/Les années Mitterrand

ISBN 978-2-8106-1947-4 Dépôt légal déc. 2010

-Peuvent être commandés en librairie

ou sur http://www.bod.fr

ou sur www.amazon.fr ou chapitre.com ou alapage.com

(avec remise de 5% et port gratuit).

-Ou chez l'auteur (5 € de port)

On peut consulter quelques pages sur "Google livres"

Un jeune maitre vers 1950

L'école à Vespa 1955-1957

Le scooter, et particulièrement la Vespa, fut, au milieu du 20ème siècle, le destrier des jeunes gens qui avaient les moyens d'en acheter un.

Jean Mourot, jeune instituteur de la banlieue rouennaise, frais émoulu de l'École normale, traversa sur sa Vespa les deux années scolaires qui précédèrent son départ pour l'Armée... et

l'Algérie.

Dans ce récit qui ressuscite une époque révolue où la France se relevait lentement des désastres de la Guerre, on le suit dans ses débuts de maitre d'école, dans ses classes successives mais

aussi dans la vie associative et artistique du moment à laquelle il participe activement et l'on partage ses états d'âme politiques, philosophiques et sentimentaux...

Jean Mourot- L'école à Vespa 1955-1957

Books on Demand mai 2010

– 132 p. illustrées- 7,90 €+ frais d'envoi (2,50€)

En vente chez l’auteur : 622 bis rue de l’Essart 76480 YAINVILLE

atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

Quand on formait des maîtres pour les écoles

Les mémoires d'un élève-maître 1951-1955

Il n’y a plus de « maitres » ou de « maitresses » d’école. Les jeunes enfants sont aujourd’hui confiés, quatre jours sur sept seulement, depuis Lionel Jospin à des

« professeurs d’école ».

Dans les débuts de l’école républicaine, celle de Jules Ferry et de quelques autres, on accordait une grande importance à l’instruction du peuple et à la formation des maitres d’une école laïque qui devait damer le pion aux écoles des « frères ». Les écoles normales primaires départementales étaient chargées de former en trois ans les « hussards noirs » exaltés par Péguy et destinés à éduquer de 6 à 12 ans, les modestes jeunes français alors majoritairement paysans.

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, les normaliens et normaliennes y préparaient le bac en 3 ans et le métier en un an. Jean Mourot a été de ceux-là. Quasiment tous issus de la petite paysannerie ou de la classe ouvrière dont ils sont restés proches, les diplômés de ces écoles normales constituèrent l’élite des instituteurs et institutrices de l’après-guerre. Ils fournirent les premiers contingents des professeurs de collège lors des réformes initiées à partir de 1960.

Au-delà de l’évocation narcissique de ces années cruciales où l’adolescent devient homme, qui furent pour lui des années heureuses, en dépit des séquelles de la guerre, de la rigueur du régime scolaire et de quelques déboires personnels, le livre de Jean Mourot se veut un témoignage de ce que fut l’existence quotidienne des normaliens de la première moitié des années cinquante, entre la fin de la guerre d’Indochine et le début de celle d’Algérie, quand l’arrivée dans les classes des enfants du « baby-boom » exigeait un nombre toujours croissant de maitres et de maitresses d’école et qu’on ne craignait pas de confier des classes à de tout neufs bacheliers forts de leur seuls souvenirs d’enfance… C’est un témoignage qui se lit comme un roman, le roman vrai d’un jeune homme à l’orée d’une vie professionnelle aujourd’hui terminée.

Jean Mourot- À l’école des hussards noirs -Mémoires d’un élève-maitre 1951-1955

Books on Demand mars 2010– ISBN 13 : 978-2810618316

– 276 p. illustrées- 16,90 €

En vente sur www.bod.fr

ou chez l’auteur : 622 bis rue de l’Essart 76480 YAINVILLE

Ou encore sur www.amazon.fr

ou www.chapitre.comavec 5% de remise et franco de port

Extraits consultables sur Google livres

De Metz à Rouen, une jeunesse mouvementée

Souvenirs d'enfance et de jeunesse au temps de la guerre

Chaque enfance est unique...

Mais l'on aime parfois confronter à d'autres ses propres souvenirs.

Mon enfance, à cheval sur la deuxième guerre mondiale, fut mouvementée.

Le récit que j'en ai tiré ne manque pas de sel et peut se lire comme un roman.

Comme le livre est en outre abondamment illustré de photographies originales,on pourra aussi le prendre comme un document...

Alors, si le cœur vous en dit, rendez-vous sur le site de The book edition

http://www.thebookedition.com/les-tribulations-de-jeannot-1934-1951-jean-jmourot-p-31403.html

ou chez l'auteur: atelier-du-scorpion-brun@laposte.net

La pacification, c'était la guerre!

Témoignage d'un appelé en Algérie 1957-1959

Version:1.0 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000030380 StartFragment:0000007407 EndFragment:0000030344 SourceURL:file:///Users/jeanmourot/Desktop/Edition/Pacif.guerre/Pub%20pacif.-guerre.doc

Il y a cinquante ans...

Le début de la fin de l’Algérie française.

Algérie, il y a 50 ans, le 16 septembre 1959.

De Gaulle lance à la radio sa bombe du droit des Algériens à l’autodétermination.

Dans un donjon de béton de la frontière algéro-marocaine, le jeune sous-lieutenant Jean J.Mourot suit l’allocution présidentielle sur son petit transistor. Il ne mesure pas l’importance de l’événement : encore des propos en l’air, pense-t-il, à la veille d’un débat important sur la question à l’ONU où la France est régulièrement incitée à mettre fin à un conflit qui dure depuis 5 ans. Et pourtant, c’est le début d’un engrenage qui allait conduire au désengagement total de la France d’Afrique du Nord et à la fin d’un mensonge : celui de la « pacification » qui n’était pas la guerre.

Dans son récit « La pacification, c’était la guerre ! », cet appelé évoque et raconte sa participation involontaire à ce qui fut la grande aventure de toute une génération: la guerre d’Algérie. Ayant eu la chance de ne pas faire partie des troupes opérationnelles, il n’a pas de révélations à livrer aux amateurs de sensationnel. Il ne témoigne ni sur la torture, ni sur les exactions de l’Armée, ni sur les atrocités du FLN mais sur le quotidien banal d’un garçon de 23 à 25 ans, ballotté d’affectation en affectation, d’un camp d’instruction perdu dans le bled oranais au barrage frontalier du Maroc, en passant par l’école d’officier de Cherchell, un centre d’instruction des Forces françaises en Allemagne et un village de regroupement de l’ouest oranais.

On peut lire ce livre comme un roman ou comme un reportage sur une époque troublée de notre histoire dont les séquelles se font encore sentir aujourd’hui.

l « La Pacification, c’était la guerre ! témoignage d’un appelé en Algérie 1957-1959 »

BoD, 480 pages, 25,90 €, nombreuses illustrations N.B., dépôt légal sept 2009 ISBN 978-2-1806-1531-5

En vente en ligne sur www.bod.com ( www.bod.fr/index.php?id=1786&objk_id=243071 )+port

Ou sur www.amazon.fr , www.alapage.fr , ou www.chapitre.com franco avec remise de 5%.

On peut aussi le commander en librairie ou chez l'auteur

622 bis rue de l'Essart 76480 YAINVILLE.

Extraits :